在当今这个瞬息万变的职场世界里,一个看似荒诞却又无比真实的现象正冲击着人们的传统认知:流水线上的操作人员,无需高深知识储备,却能轻松月入过万;而那些寒窗苦读多年,怀揣本科文凭的毕业生,在流水线上为调试参数绞尽脑汁,月薪却仅有六千。这绝非是“读书无用论”的简单佐证,其背后隐藏的,是学用脱节这一残酷的现实,如同一把利刃,直击教育与职场衔接的痛点。

一、工业机器人行业:能力称王的战场

在工业自动化的浪潮中,工业机器人行业异军突起,成为时代发展的弄潮儿。在这里,能力宛如一台印钞机,决定着个人的收入与职业走向。中专毕业的技术工人,凭借扎实的 PLC 编程功底和娴熟的机器人调试技能,在职场上风生水起,年薪轻松突破 30 万大关。他们就像是工业领域的工匠大师,用精湛的技术雕琢着每一个生产环节,为企业创造着源源不断的价值。

反观一些本科生,他们在校园里埋头苦读,死记硬背各类理论知识,却在面对实际工作中的变频器故障时,满脸茫然,束手无策。这一鲜明对比,并非是学历的光环黯然失色,而是传统教育模式与实际应用需求严重脱节的必然结果。学校里传授的知识,如同空中楼阁,看似宏伟壮观,却在实际落地时摇摇欲坠,无法转化为解决实际问题的能力。

二、传统教育之困:考试工厂的困境

传统教育体系,犹如一座庞大的考试工厂,源源不断地生产着“考试型人才”。在这个体系中,学生们被大量的理论知识灌输填满头脑,日复一日地背诵各种公式定理,只为在考试中取得优异成绩。然而,当他们踏入职场,面对真实的设备故障和复杂的工作流程时,却发现自己所学的知识仿佛隔靴搔痒,根本无法触及问题的核心。

例如,在课堂上,学生可以熟练地运用电路原理分析理论试题,但当面对实际生产线上的电气故障时,却不知道从何处下手排查。这种“纸上谈兵”式的教育模式,导致了大量“高学历低能力”的毕业生涌入职场。他们怀揣着本科文凭,却在实际工作中表现平平,陷入了“毕业即失业”的尴尬境地。企业需要的是能够迅速上手,解决实际问题的人才,而非只会理论空谈的“书呆子”。

三、职业教育崛起:实用主义的逆袭

与此同时,职业教育培养的技术人才却在职场上展现出了强大的竞争力,实现了实用主义的逆袭。职业院校从学生入学第一天起,就注重培养学生的实际动手能力,学习内容紧密围绕企业需求展开。在工业自动化领域,一个熟练掌握 PLC 编程的中专生,其市场价值远远超过了只会理论计算的本科生。

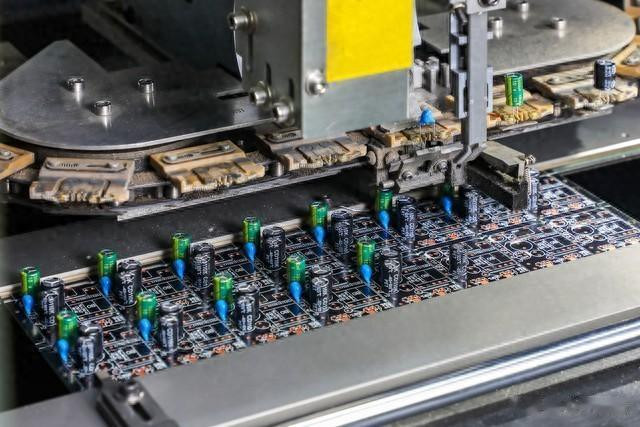

以某职业院校的工业机器人专业为例,学生们在日常学习中,不仅要学习专业理论知识,还要花费大量时间在实训车间进行实践操作。他们亲自动手拆卸、组装机器人,编写 PLC 程序,调试设备参数。通过这种理论与实践相结合的学习方式,学生们在毕业前就已经具备了丰富的实践经验和较强的动手能力。当他们进入企业后,能够迅速适应工作环境,独立承担工作任务,成为企业争相抢夺的技术骨干。这种现象并非是对高等教育的否定,而是对教育实用性的强烈呼唤,警示着我们教育改革的紧迫性。

四、自动化行业启示:实践出真知

自动化行业的蓬勃发展,更是印证了能力至上的法则。在这个行业中,学历背景不再是衡量人才的唯一标准,实际能力成为了通行的货币。无论是在智能制造的生产线上,还是在工业互联网的数据中枢里,能够解决实际问题的能力比学历证书更具含金量。

那些在行业中崭露头角的技术人才,无一不是在实践中摸爬滚打成长起来的。他们在不断的尝试与失败中积累经验,将理论知识与实践操作深度融合,形成了自己独特的解决问题的方法和技巧。例如,一位在自动化设备维修领域颇有建树的工程师,他虽然只有大专学历,但凭借多年来在实践中对各种设备故障的分析和处理经验,能够迅速准确地判断故障原因,并采取有效的解决措施。他的能力得到了企业的高度认可,薪资待遇也随之水涨船高。这充分证明,在市场经济的大潮中,解决问题的能力是打开成功之门的关键钥匙。

五、就业市场矛盾:供需错位的困境

当前就业市场的结构性矛盾日益凸显,如同两座孤岛,互不相连。一方面,企业在全球竞争加剧的背景下,急需大量技术型、应用型人才来推动产业升级和创新发展。尤其是在智能制造、工业互联网等新兴领域,对掌握先进技术和实际操作能力的人才需求如饥似渴。另一方面,高校毕业生们却面临着“毕业即失业”的严峻挑战,就业市场上供大于求的现象愈发明显。

这种矛盾反映出教育供给与社会需求之间的严重错配。高校在专业设置和人才培养方面,往往滞后于市场需求的变化。许多专业的课程设置过于陈旧,与实际工作需求脱节严重,导致毕业生在求职过程中遭遇尴尬。例如,一些高校的机械专业,仍然侧重于传统的机械设计理论教学,而对于当下热门的智能制造技术和工业机器人应用涉及较少。这使得毕业生在面对相关企业的招聘时,因缺乏必要的实践技能而被淘汰。因此,如何缩小教育与就业之间的差距,实现人才培养与市场需求的精准对接,成为了摆在我们面前亟待解决的问题。

六、学历与能力的辩证:知行合一的追求

学历与能力之间的关系,犹如鸟之两翼,车之双轮,相辅相成,缺一不可。学历代表的是一个人的学习经历和知识储备,它是能力提升的基础和阶梯。通过接受高等教育,人们可以系统地学习专业知识,拓宽视野,培养思维能力和学习方法。然而,如果仅仅停留在学历的层面,忽视了实践能力的培养,那么学历就只是一张空洞的文凭,无法在职场中立足。

在工业机器人行业中,那些年薪 30 万的技术骨干,无不是将专业知识与实操经验完美结合的典范。他们不仅具备扎实的理论基础,能够深入理解设备的工作原理和技术要点,还能够将这些知识灵活运用到实际操作中,解决各种复杂的技术问题。他们在工作中不断学习、不断实践,实现了学历与能力的协同发展。这告诉我们,真正的人才应该是知行合一的,既要有丰富的知识储备,又要有过硬的实践能力。

七、生产流水线的启示:多元价值的碰撞

生产流水线上的操作人员与流水线设备调试人员之间的对比,深刻地反映了市场经济对人才评价标准的变化。在过去,人们往往认为高学历意味着高收入、高地位,而体力劳动则被视为低端职业。然而,随着时代的发展,这种观念已经被彻底颠覆。

在市场经济的舞台上,价值创造成为了衡量人才的唯一标准。无论是靠体力劳动在流水线上熟练操作的工人,还是凭技术调试设备的专业工程师,只要能为企业创造价值,就能获得相应的回报。这就要求我们年轻人摒弃传统的职业偏见,认清自身优势,找到能力与市场需求的结合点。不要被学历的枷锁束缚住脚步,也不要轻视任何一份能够创造价值的工作。无论是在基层岗位上积累经验,还是通过不断学习提升自己的技能水平,都要以创造价值为目标,努力实现自己的职业理想。

八、破局之路:主动变革,迎接挑战

面对学用脱节的残酷现实,抱怨与逃避都无济于事,唯有主动出击,积极寻求变革,才能在这场职场风暴中站稳脚跟。本科生应该放下身段,向技术工人学习实操经验,弥补自己在实践能力方面的短板。学校也应该加强实践教学环节,与企业建立紧密的合作关系,为学生提供更多的实践机会和实习岗位。

同时,技术工人也可以通过继续教育提升自己的理论水平,拓宽知识面,为职业发展注入新的动力。在智能制造时代,理论与实践的界限逐渐模糊,复合型人才成为了未来的发展方向。企业也应该加大对人才培养的投入,建立完善的人才培养体系,根据员工的不同特点和岗位需求,制定个性化的培养方案。

九、总结

这个时代既是残酷的,也是公平的。它不再为空洞的学历买单,但也为所有有能力、有梦想的人提供了广阔的舞台。读书从来都不是无用的,死读书才是致命的。唯有将知识转化为解决实际问题的能力,才能在这个变革的时代立于不败之地。教育的终极目的不应该仅仅是获取文凭,更重要的是培养解决问题的能力。当我们的教育体系能够培养出更多“知行合一”的人才,当年轻人不再被学历束缚,而是凭借能力说话时,“读书无用论”的谬误自然不攻自破。在能力至上的时代,真正的赢家永远是那些将知识转化为价值的人。让我们携手共进,打破学用脱节的困境,在新时代的浪潮中书写属于自己的辉煌篇章。